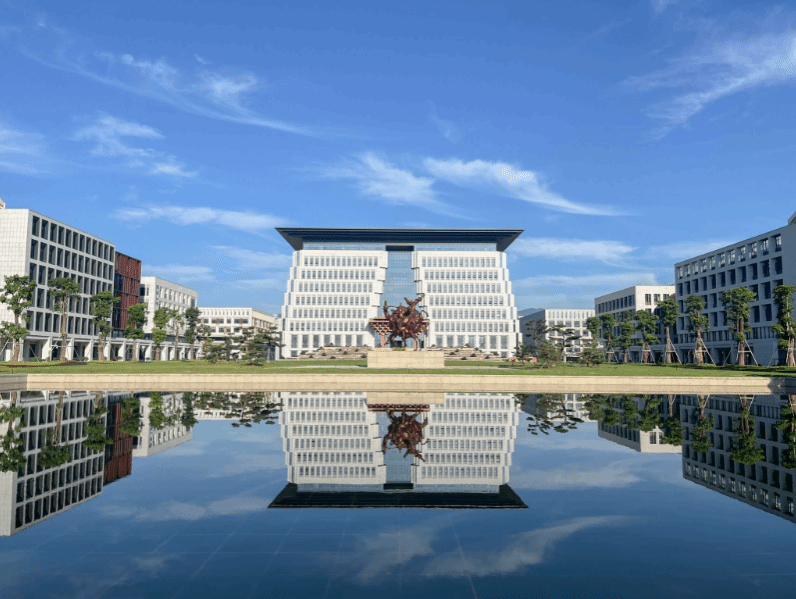

这两天朋友圈被福耀科技大学刷屏了——首届只招100人,比重点高中实验班规模还小。

这所由"玻璃大王"曹德旺投资百亿打造的大学,究竟在下一盘怎样的教育棋局?

小编在查阅了相关资料和报道后,总结出以下几点原因:

1. 精英化教育模式与个性化培养

高师生比与导师制:

首届招生100人,师生比高达3:1,确保每位学生能获得充分的关注和个性化指导。

学校从本科阶段即为学生定制培养方案,并配备学术导师和行业导师,形成“双导师”制度,强调因材施教。

本硕博贯通培养:

学校推行本硕博八年连读模式,旨在缩短学制冗余,让学生更早进入科研或产业实践。

学生可以在25岁左右完成博士学位,充分利用人生创新黄金期。

2. 初创阶段的谨慎探索

资源整合与模式验证:

作为新办高校,福耀科大需要时间完善教学资源、管理模式及课程体系。

小规模招生便于在可控范围内试错,逐步优化教育流程,避免因规模扩张导致质量滑坡。

聚焦学科建设:

首批仅开设4个理工科专业:计算机科学与技术、智能制造工程、车辆工程、材料科学与工程,集中资源打造核心学科优势,为未来扩展学科链奠定基础。

3. 国际化与产业融合需求

海外科研实践:

学校要求学生在学期间至少有一年海外学习或科研经历,小规模招生便于协调国际资源,确保每个学生获得高质量的全球视野拓展机会。

产学研深度结合:

校区毗邻华为、字节跳动等企业,学生从大二起进入实验室,大三参与企业项目,直接对接产业需求。

课程设计融入福耀集团专利案例,强调“实战化”教学。

4. 回应质疑与长期战略

资源投入争议:

尽管教育部批复的在校生规模为8000人,首年仅招100人引发“资源浪费”质疑。校方强调,此举是集中资源打造标杆,而非追求短期效益。

曹德旺和王树国均表示,目标是培养“产业领袖”而非“工具人”,长期愿景是对标斯坦福大学。

招生策略争议:

有观点认为小规模招生可能通过稀缺性抬高分数线,但校方更强调此举是为了保障培养质量,而非单纯追求分数排名。

5. 社会与教育改革的实验意义

挑战传统扩招模式:

在中国高校普遍扩招的背景下,福耀科大试图以“小而精”模式打破同质化困局,探索高质量人才培养路径。

其成败或为中国高等教育改革提供新思路。

当985高校忙着建新校区扩招,福耀科大却反其道而行之。

这所带着浓厚产业基因的大学,像极了教育领域的"特种兵训练营"——严苛的选拔、顶配的资源、近乎实战的培养。

五年后首批毕业生亮相时,我们或许会看到两种教育模式的正面交锋:到底是传统综合大学的"宽口径"更强,还是产业型大学的"深扎根"更胜一筹?

这场实验的结果,可能重新定义中国人才的培养方程式。

各位看官,您认为呢?